「70系300番台 阪和線色」その1

旧型国電70系300番台を、今度は阪和線色で制作する。前回の横須賀色は側板をプラ板からスクラッチしたが、今回は全体をエコノミーキットから作ることにした。以前作った新潟色の300番台のクハと同じ制作方法である。

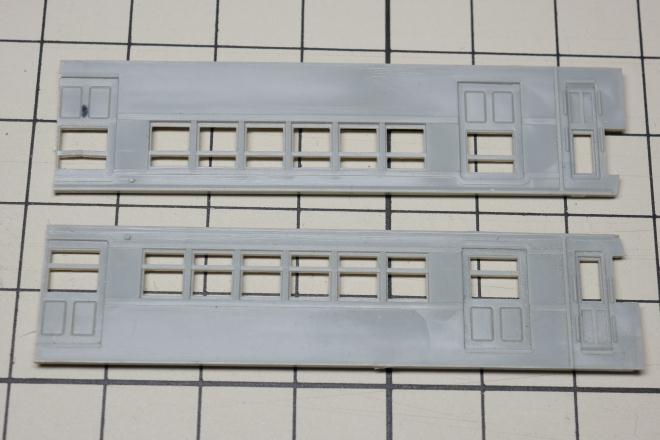

というわけで用意する材料は、クハ76のキットを4両分

と書くと「ん?」と首を傾げる人も多いだろう。「クハとモハ2両ずつじゃないのか?」と。私はモハ70をクハ76の切り継ぎで作る方法を思い付き、関西急電第三次代用編成より実行している(この時のモハは70ではなく71だが)。GMのモハ70はボディ一体キットで加工がしにくく、肉厚があったり入手性が悪かったりといろいろあって悩んでいる最中に、図面を見ていて気付いた手法だ。

よくある切り継ぎ加工は「ニコイチ(2両使って1両作る)」が多いが、クハ76からモハ70錬成の場合「6両から5両」作ることが出来る。クハ76を中間車に改造するわけだが、中間車に改造する素材がクハ1両から5両分取れるのだ。

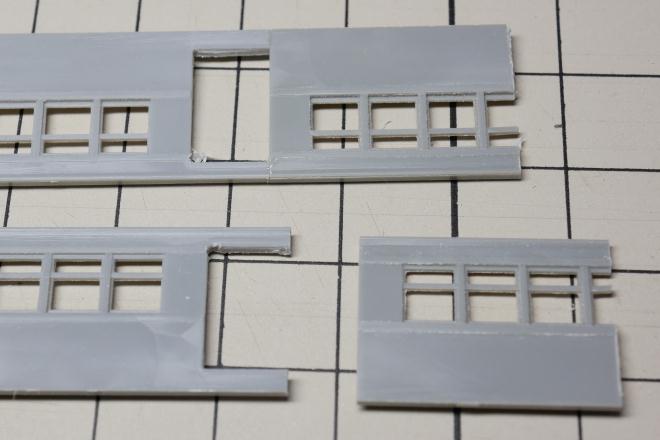

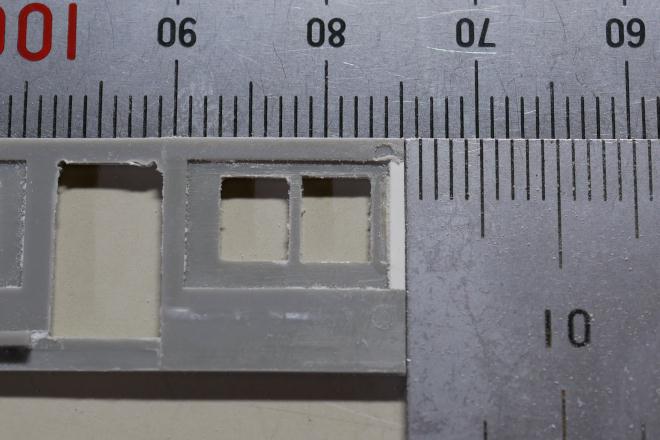

今回は“前回の余り”があるので、新たに開封するキットは制作両数と同じ4両分でいい。中間改造素材となるのは「ドア端〜窓2つ+α」で、写真に写っているもので2両モハ化できる。

ちなみに――当サイトに載っているモハ70、モハ71の過去作を数えると、この素材の残り方と数が合わなかったりする(今回の2両と合わせて5の倍数にならないといけないが、そうはなっていない)。一度切断箇所を間違えて素材を無駄にしてしまったのがその理由である。

切り継ぎとしてはそんなにややこしくはなく、クハ76の運転台部分を切り落とし、先ほどの切り継ぎ用素材から「ドア端〜窓2つ+α」を繋ぐ……と書いてて説明と写真に矛盾があることに気付いた。この写真には「窓3つ+α」が写っている。ミスではない。写真は今回作っているモハの2両目で、1両目の素材の残りを一旦そのまま継いだのでこんな風になっているのだ。

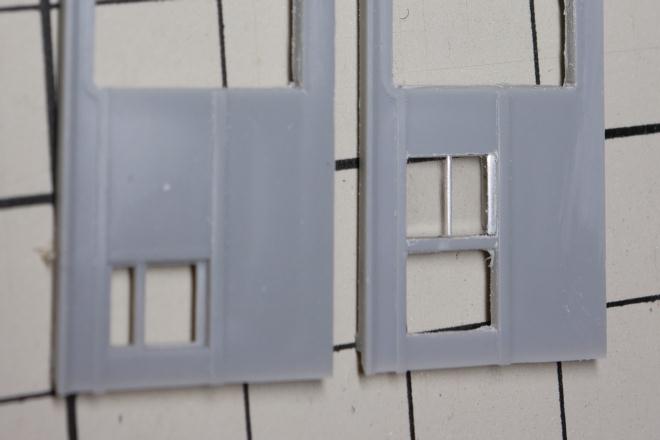

クハ76にあってモハ70にないもの。運転台もそうだがトイレもない。模型的には窓が1枚少なく、モハを作るにあたって開け直さなくてはいけない(写真左が未加工状態で、右の仮に窓ガラスをはめ込んである部分が自分で開けた窓)。

ちなみに――実車のこの部分の窓、反対側面の窓と対称な位置には付いていない(模型換算で0.5ミリほどズレた位置にある)。ところがGMキットはほぼ対称なので、モハ化するにあたって位置を修正する必要がない。普通にクハを作る場合、厳密にやるなら直すべきなのだろうが、0.5ミリなので私は無視している。

ちょうどいい写真を撮り忘れたので、ここでついでに説明する。窓ガラスはトミックスの「クモハ73近代化改造車」用のパーツをはめ込む(分売パーツで現在は市場在庫なし……パーツリストには残っているのでそのうち再生産してくれないかなあ?)。従ってキットのサッシ表現は切除しておく(この写真の左側は未加工で、右が加工後)。

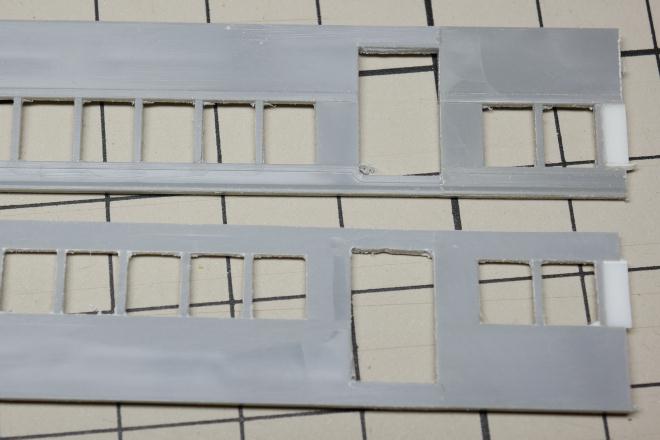

そしてウィンドシル・ヘッダーを削り落とす(下)。ここでぐっと300番台らしくなる。先ほども挙げた新潟色のクハ76の時は見送ったのだが(*1)、今回は雨樋も付け直すことにしたので一緒に削った(キットはプロトタイプの木製で表現されており、300番台は鋼製である)。雨樋を残してシル・ヘッダーを削ろうとすると沓摺が邪魔で、新潟色の時は後で付け直すことを前提に一緒に削ったが、今回は雨樋を削るので沓摺を残すことが出来た。

*1 よく見ると新潟の300番台も加工していた。

まだ側板の全長がラフな状態なので、正確なものにすべく切り継いだ車端部を削る。寸法も重要だが、同時に直角が出せているかにも気を配らないといけない。過去作には少し傾いてしまった車両があって……やはりカッコ悪いのでここは慎重にしっかり加工を進めて行く。

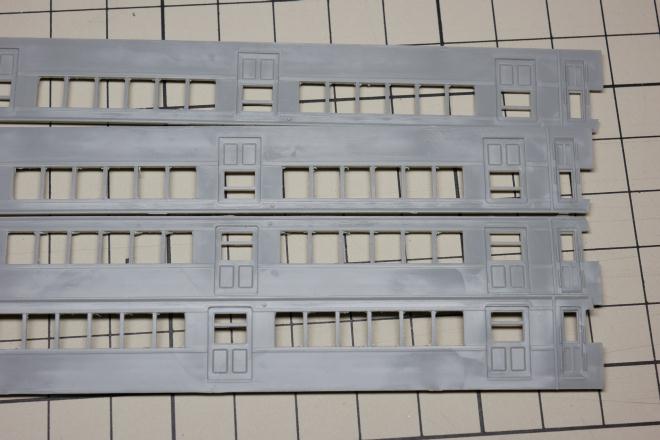

戸袋窓(Hゴム窓)やドアなど、まだやるべきことは残っているが、それらはクハの側板と一緒に進めた方が効率がいい。というわけでモハは一旦置いてクハの加工を開始した。まずは窓サッシを切除したところで今週はここまで。