「80系関西急電 1954」その8

今週作業のメインは、クハの屋根。キット付属部品ではなくクハ76の前面パーツを使ったわけだが、若干――0.2mm程度?幅が狭く、屋根との整合性はあまり良くなかった。加えてクハ86とクハ76でパーツ割りが異なるため、屋根長さが足りない。これをどう埋めるか考えながら余りパーツの箱を見ていたら、クハ76の屋根の余り(モハ70の屋根を切り継いだ時の余った部分と思われる)を発見したので、足りない部分はここから切り出すことにした。またクハ86の屋根は、先端1/3の方を少し削って幅合わせを行った上で接着した。

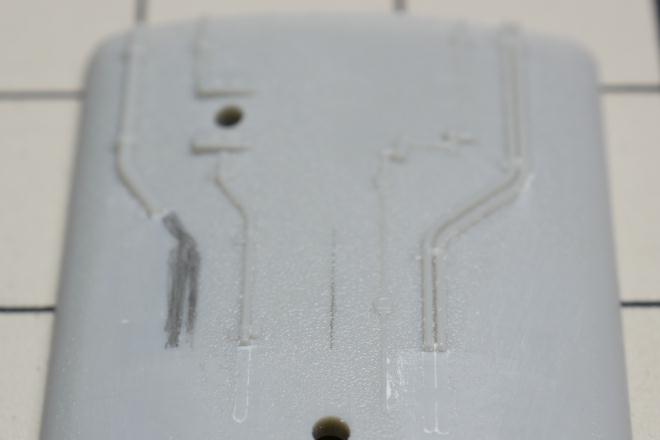

上記作業の途中写真で、とりあえず接着したところまで。この後一旦やすり掛けで全体を馴染ませてからパテ埋めをして、再度均している。クハ76前面〜クハ76屋根の部分はサイズがぴったりなので、作業後の写真では一見して一体パーツのようになっている。

この写真で分かる通り、ヘッドライトパーツを取り付けたのはさらにこの後である。70系300番台の時は箱にする前に付けたが、水平が狂っていたので今回は箱にしてからの取り付けにした。

最初の写真の後、ヘッドライトパーツの周囲に僅かに生じた隙間を埋めるために、パテ盛りをしている。じっくり乾燥させたいので、今週はここまで。

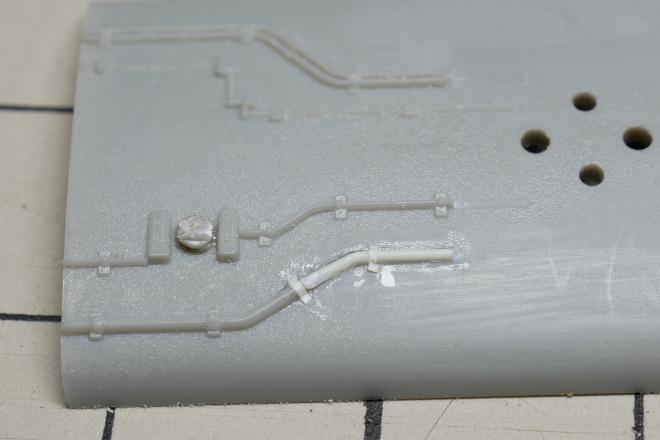

クハの屋根回りの作業の合間(接着剤の乾燥待ち)でモハの屋根のあれこれを進めた。配管はキットのモールドを最大限生かすことにしたので、とりあえずランボードを削り、さらにパンタグラフの脚で干渉する部分の配管を削る。パンタの脚に干渉するということは即ち配管の位置がおかしいということなのだが、中間車なので細かいところには目を瞑る。母線については、ランボード位置が変わるのに合わせて一部分だけを付け直す。

母線の直しはプラモールドの配管に付け足す形になるので、φ0.4mmのプラ棒を使った。0.05mmプラペーパーを使って配管止めや台座っぽいものも表現。写真で見るとぐちゃぐちゃだが、完成すればそれなりに見れるようになる……予定(願望)だ。

避雷器周りも基本的にそのまま利用するが、取り付け穴は大きすぎるので、一旦埋めて小さい穴を開け直す(写真は埋めただけの状態で、接着剤の乾燥待ち)。

説明が前後したが、パンタグラフはカトーのパーツを使うので取付穴は開け直し。この辺りも脚と配管が干渉する原因になっている……? 余談だが、トミックスのベンチレーター(品番PB-104)の数が計画に足りないので再生産を待望している身であるが、カトーのPS13も不足する見通しで、何かしらの旧型国電の新製品ないしは再生産されることを待ち望んでいる(101系PS13仕様なんてのも可能性としてありそうだが、その場合グレー成型になるような気がする)。この2つを必要としないのが戦前型の原形仕様で、いよいよの時はその辺りを作って時間稼ぎしようと思っている。