「70系300番台 阪和線色」その6

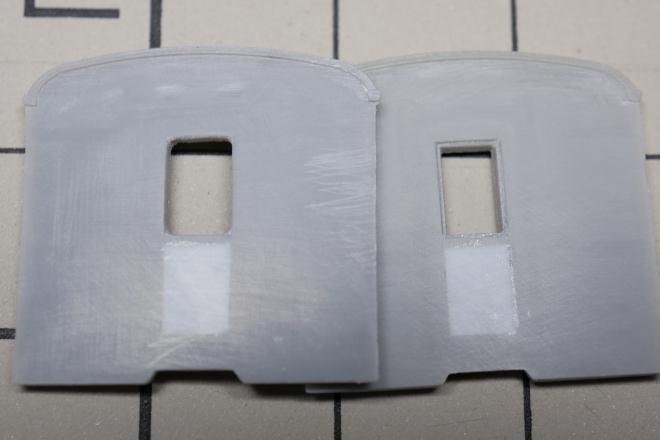

本格的に前面加工に取り掛かる。左が加工後で右がキットそのまま。使えるモールドはHゴム表現ぐらいなので、他は削り取って手すりやライト用の穴を開ける。厳密には、手すりモールドは最初薄く削って穴を開けて、それから完全にヤスリで均す。元のモールドを位置決めに使うわけだが、元のままだと穴が開けにくいので「一旦薄く削る」わけである。

運行番号窓はトイレ窓と同じく、完成品のモールドから型取りして複製。例によって必要数の倍作って、よく出来たものを採用する予定だ(選定は塗装後)。

前面側の運行番号窓周りの出っ張りは、プラ板を貼って(左)削り込む(右)……のだが、使ったプラ板が薄すぎて微妙だったのでやり直し。

やり直してみたが、あまり変わらなかったかも。今後の研究課題にしておこう。

妻面はキャンバス押さえを残して他のモールドを削り取る(左)。雨樋の縦部分と幌の部分は残せば使えるが、シル・ヘッダーだけ削るのは難しいので、まとめて削って後で作り直す。キャンバス押さえは逆に再生が難しいので残さないといけない。削って分かるこの部品、何と貫通扉が妻面とツライチ!

普段貫通扉は「編成にした時本来ならば見えない部分」と言って手を抜くのだが、今回は流石にキットそのままではマズかろう……とHゴム窓の金属ドアっぽい雰囲気にするための最小限の加工をしてみた。右は窓が未加工で、ここから木枠部分を角だけ丸く残して削り左のようにしている。

モハ70はクハ76から作っているので、妻面パーツの枚数が足りない(*1)。そこで101系キットから補う。101系をセレクトする理由は、屋根も101系の物を使うからである(*2)。当然ながらモールドはほぼ使えないのでキャンバス押さえを残して削る。窓は例によってトミックスの分売パーツをはめ込むのだが、高さを少し上げる必要がある。この作業は来週だ。一番大変なのは側板と組み合わせる部分の幅詰めである。側板の切り継いだ側は斜めの面取りがないので、側板の厚み分を削る必要があるのだ。側板を面取りする方が楽に見えるが、初めてこの工法を採った第三次代用急電で難しいことが判明している。

*1 ニコイチなら足りるが、6両分から5両作る制法なので不足する。

*2 クハ76の屋根を切り継げば行けないこともないのだが、切り継ぐのが面倒なので屋根深さがほぼ同じ101系用を使って楽をする。

先週「来週は忙しいので」と言ってた割りには作業が進んだように見える。が、先週のは1つ1つが時間のかかる作業で、今週は目に見えやすい作業をやっただけ……かもしれないし、時間がないと思うと集中力が増すのかもしれない。段々暑くなってきて集中力の維持が難しくなるので(*3)、来週以降こそ歩みが遅くなる……かもしれない。

*3 作業室として使っている実家の空き部屋には冷房装置がない。