「80系 関西急電 II」その6

今週は写真の枚数多いけど、その割には作業進んでない……進捗悪いのを誤魔化すために増やしました!ってことではないんだけど、気が付いたら枚数が増えていた。

さて、屋根を載せただけではい完了!というわけではなく、妻面や前面との隙間がどうしてもできるので、そこをパテ埋めしてやすり掛け。ちなみにパテは10塗ったら9.5ぐらい削り落としちゃうので何だか勿体ない(漫画『ロケットマン』の最後の方Rのセリフ思い出すなあ)。しかも前面との隙間は思ったより大きくなく、段差が少しあっただけだった。写真は二度目のパテ塗り乾燥待ちのところで、左半分(写真奥側)は塗ったパテ全部削れちゃったので塗った意味がなかった。

前面裾の裏側は少し削っておかないとTNカプラーが少し奥まってしまう(70系と80系で共通)。バラバラのパーツ状態の段階で削っておくべきなのだが、いつも忘れて箱にしてから思い出して苦労する。過去に10回ぐらいは作ってるけど、箱にする前に削ったのって1回か2回だけ。こんだけ書いてても多分次作るときまた忘れると思う……いや、次回も連続で湘南顔70系の予定だから流石に忘れないかなあ?

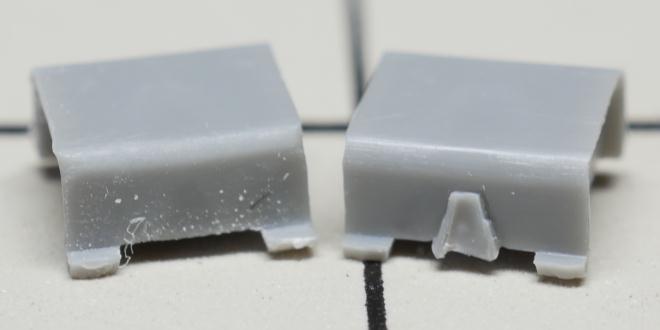

80系の一次型は屋根キャンバスが一部分にしか張られていない。二次型になって面積は増えたが、その後100番台になるまで肩部分には張られなかった。妻面のキャンバス押さえもその部分がないので削っておく(左:未施工、右:削ったところ)。目立たない妻面なので省略しても良かったのだが、前回は削ったのでそれを踏襲した。

冒頭で今週作業が進まなかったと書いたが、原因は配管で迷ったから。「製造後間もない頃」の「モハ80」の「パンタグラフ側」の「ある程度大きな写真」があまりなく、特に今回作ろうとしているタイプは皆無。その翌年作られたタイプのは辛うじてあったので、元々それで行こうと考えていた。けど、いざその工程に入るという段階で迷ってしまい、改めて資料を探したりして時間が掛かったというわけだ。結局最初の方針通り、1951年タイプと同じになった。ランボードは脚の部分に隙間がなく、配管は端部までカバーが覆う。妻面の母線はもうちょっとクネクネしているようだが、曲げが難しかったのと、キットのジャンパ栓受けのモールドにも干渉するのでシンプルなラインにした。

80系は製造年次によってベンチレーターがコロコロ変わるのだが、1950〜1952年製造の車に使えるパーツがキットに付いていない。というわけで長年探していたのだが、多分これでいいんじゃないか?というのがサロ(ハ)75用の背の高い方(写真で一番右の列)。絶対そうとは言い切れないのだが、(実車で)サロ75と80系でベンチレーターを共用部品にしていても不思議ではない。他に良さそうな選択肢がないというのもあり、私はこれで行くことにする。ベンチレーターのためだけにサロ75のキットを買って来るのは効率が悪いので、GMストアでバルクパーツを購入した。

このベンチ―レーター、ゲートが厄介なところに付いており処理が非常に面倒(右)。ゲートの形状も何か意地悪なので、もうちょっと考えて作ってくれよ……と文句の一つも言いたくなる。ちなみに多分5両で34個必要だと思われるのだが、まだ半分ちょっとしか終わってない(時間切れ)。

このパーツ、過去に作ったサハ75のタイプによっては余るわけで……余りパーツは捨てずに取っておくといいことあるね! というわけでその余りを今日見てみると、天面にヒケ(凹み)を発見! バルクランナーの部品には見られないので、ロットによるクセのようなものだろう。とりあえず今回はバルクの方で充当するのだが、余りパーツも勿体ないので出来れば活用したい。使う時は目を瞑ってそのまま行くのか、頑張ってパテ埋めするのか。悩ましい問題だ。

さて、今週はその他に過去作の「改修工事」で漏れていた1両の作業を開始した。今回の関西急電の屋根を塗るときに一緒に塗りたい。