「80系 関西急電 II」その3

先週からの流れで、側板完成を目指してドアパーツの下塗りをしたのだが……あまり早い段階でドアを接着してしまうと、繊細な中桟を曲げてしまうリスクが高くなることに気付いて後回しにすることに。過去の経験から言って、ギリギリまで遅らせたところで所詮曲げるときは曲げてしまうのだが。

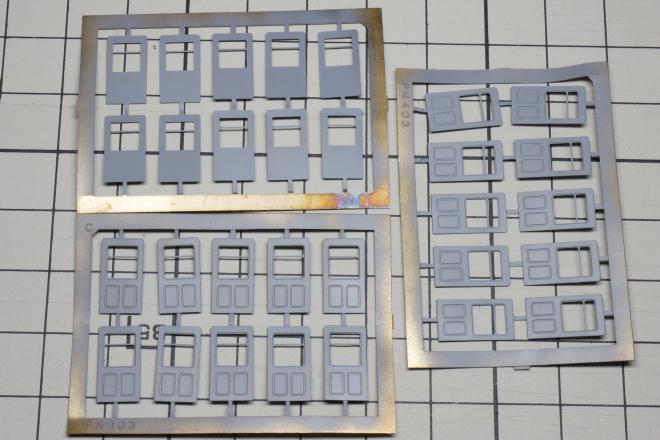

というわけで前面加工を開始した。前面窓を木枠の状態にするために、一旦削り拡げ、木枠を表現するために一段凹ませてプラ板で“埋める”。写真一番左がキットのパーツそのまま、中央が削り拡げたところ、右がプラ板をはめ込んだ様子だ。

他、ほとんどのモールドが“使えない”ので全体的に削る。今回手すりでちょっと気になることが発生した。タヴァサのエッチングパーツを見て気付き、実車写真に定規を当てながら検討したのだが……窓上と窓下(腰板部)の手すりは幅が違う? 今までどちらも1.0mmとしていたが、下は上より僅かに狭い。タヴァサの解釈だと、上は1.0mmで下は0.8mmっぽい。今まで通り1.0mmのままで行くか、今回から0.8mmに改めるか。考えるまでもなく0.8mmにする予定だ。タヴァサの解釈が0.8mmだとすれば、クハ76の左右繋がったタイプ(300番台阪和線など)もその寸法で作ってあるはずで、揃える意味でも0.8mmの方が望ましい。今まで作った分は……うん、まあ、そこまで気になるような差じゃないよね。そもそも初期の旧国は手すり別パーツ化してなかったわけだし、細かいこと言い出したらキリがない。

埋めた窓を開け直す。枠の部分は上部にRが付いているが、窓ガラスは四隅とも角形となる。ちなみに、GMからは木枠窓の前面パーツも発売されているのだが、なんとなく似てないのでこうしてキットのパーツを改修して使っている。自分が加工したものが完璧に似ているかと言われると否なのだが、こうして加工した方が完成後に愛着が湧く。

前作を見ると、運行番号窓は埋めてタヴァサのパーツに置き換えていた。確かにキットのままだとやや外寄りにも見える……どうするか悩んでまだ手を付けていないのだが、多分埋めてタヴァサのパーツに頼ると思う。