「80系 関西急電 II」その1

気が付けばレギュラーの「鉄道模型制作報告」は2ヵ月半ぶりだ。年も変わって心機一転、新たに取り掛かるのは80系の関西急電だ。前回が平成28年だったようで、9年ぶりの“第二編成”制作ということになる。前回は1950年製造の編成をプロトタイプとしていたが、今回は1951年製を選択した。ナンバーはおそらく「86057 - 80087 - 87041 - 80088 - 86058」となるはず。他にも1952年、1954年編成が候補に上がったが、私の研究が正しければ1952年製から前面窓がHゴム窓となり、木枠の編成がもう1本欲しかったので1951年となった。1954年編成は多分次のチャンスで作ると思うが、1952年編成は様子見になる。本当は各タイプ揃えたいところだが、手持ちの板キット(*1)が残り少ないのと、関西急電ばかり作っても仕方がない。

*1 一体キットになっておそらく生産中止に。もちろん現在は入手困難だ。一体キットを加工して作る手がないでもないが、加工がしにくい。手持ちの不足に関しては後に続く。

最初に取り掛かったのは、戸袋窓とドアの加工。左がキットそのままで右が加工後だ。戸袋窓はキットでは更新でHゴム押さえになっているので、木枠に“復元”することになる。まだ角穴に削り拡げただけで、この後窓枠の表現加工に取り掛かる。ドアはエッチングパーツで置き換える……こちらもまだ開口しただけだ。ドアは2段窓タイプになる。

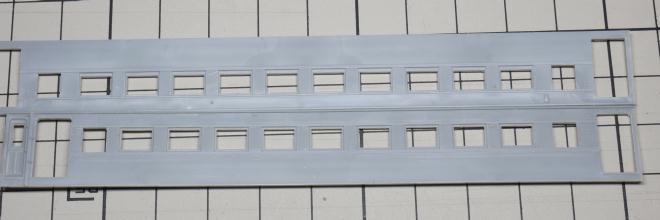

加工していてふと気になって、先頭車と中間車の側板を並べてみた。一昨年から去年にかけて80系100番台を作った時に「80系は先頭と中間で窓間隔が少し異なる(先頭の方が狭い)」と書いたが、このキットはむしろ先頭の方が長い。まあGMだしな、と思いつつ図面を改めて確認すると、先頭と中間で違うのは100番台と300番台の話で、0番台は同じだった。

というあたりで先ほどの「手持ちの板キットも残り少ない」の話に繋がって行く。80系の関西急電は5両編成でキットは6両セット。関西急電を1本作るごとに中間車が1両ずつ余り、現に前回作ったのともっと前に作ったのとの分で3両余っている。今回のと次に作る予定の1954年編成の分を合わせれば中間車が5両となり、両数だけで言えば関西急電1本分になる。以前は「いくら中間車が余ってても先頭車がなければ意味がない、中間車の先頭車化改造は窓間隔の問題で不可能」と思っていたのだが、0番台に関しては思い違いであることが判明した。中間車の側板を短縮加工し、乗務員扉を何とかして前面はクハ76の余り(*2)でもくっ付ければクハ86が作れそうである。

そこまでして各タイプコンプリートしたいのか?という、これまたやはり先ほど書いた疑問点は残るのだが、将来やる気があればやってみようと思う。

*2 橘雪翼はモハ70をクハ76の切り継ぎで制作するので、クハ76の前面がやたら余るのだ。クハ86 100番台の前面もクハ86ではなくクハ76キットのパーツを使っている。ちなみにこれはまだ書いたことがないのだが、私の研究が正しければ1952年以降のクハ86にはクハ76の前面を使った方がいいと思われる。