「阪急5100系 5128F 過渡期編成」その4

側面、前面、妻面の加工が終わったので箱にする。阪急キットは“合い”がいいとは言えないので、この辺で少し時間が掛かる。丁寧に四辺を接着し、継ぎ目も消して……とやっても仕上がりにイマイチ納得の行かない部分が残るが、そこで納得行くまでやろうとすると大変すぎるので私は「元がGMのエコノミーキットだから」と割り切っている。

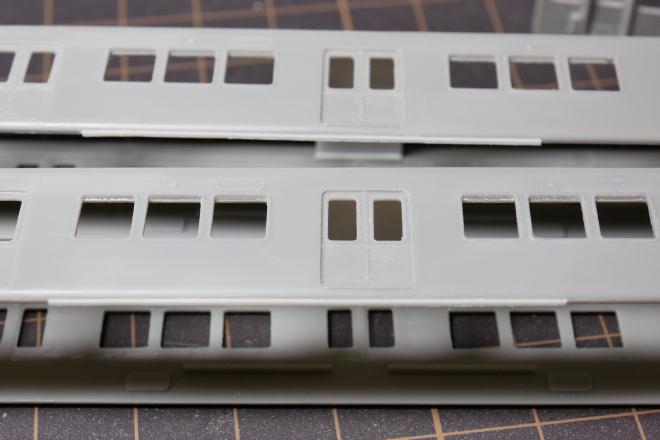

例えば旧国を作るときだと塗装前に屋根まで固定するのであまり問題ないが、阪急は車体と屋根を別々に塗装する――即ちこの状態で塗装作業に入るので剛性が少し心許ない。気休め程度ではあるのだが、車体中央部に簡易な天板を付けて補強としている。真ん中に穴が開いているのは、ここに塗装時の保持棒をねじ止めするためだ。なお、この写真ではまだ天板を固定していない。解説のために固定する位置から少しずらした状態で写真を撮ったのだが、その解説は次の図を見ていただきながらにしよう。

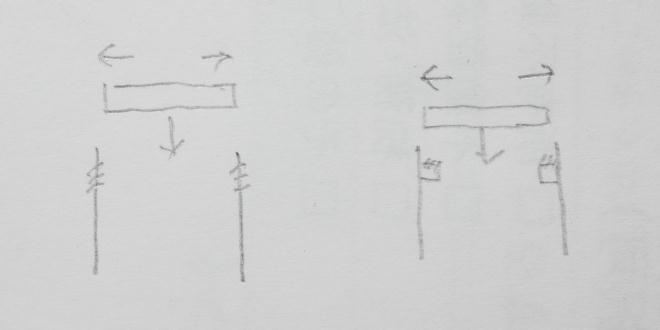

阪急キットを作るときにこの天板を付けるようになったのは阪急5100系原形仕様からなのだが、最初は左のように側板の内壁部に直接プラ板を貼っていた。ところがプラ板の幅(図上の「← →」の部分)の誤差がほとんど許されず、作業中ちょっとしたことで力がかかって接着面が外れることも多かった。それで次の原形5136Fからは、内壁部に一旦0.5mm×0.5mmのプラ角棒(プラ板から切り出したもの)を貼っておき、そこに天板を接着する方式に変えてみた。天板となるプラ板の幅の誤差許容量が広がり、接着箇所が外れてしまうことはなくなった。一方で、使うプラ板の厚みはスペースの関係で半分にせざるを得なくなった。剛性という意味では最初の方が良かったのだが、接着箇所の安定度を優先して心許ないt0.5のプラ板を使っている。

前面と側面の雨樋の付き合い部を処理する。角にプラ板小片(t0.3)を接着し(写真左)、ヤスリで成形してそれっぽくする(右)。厳密に言うと実車のこの個所は少し盛り上がっているのだが、その辺追求すると大変なのでこのぐらいで妥協している。

5100系は抵抗器のところにのみ車体裾に水切りが設置されている。t0.3のプラ板を細切りにして該当箇所に接着。今回パンタグラフ付き先頭車が3両あるので……と思っていたのだが、うち1両、5140はこの時代「暫定T車」となっていた。抵抗器が外され、水切りもなかったようなのでこの加工は2両分だけとした。水切りって車体側に付いていると思ったんだけど、抵抗器とセットになっていたのかな?